東北大学大学院 工学研究科 バイオ工学専攻で助教を務める北本雄一先生。

応用有機合成化学分野で、ホウ素を含む新しい機能性材料の開発に取り組んでいる。今回は、研究に欠かせない量子化学計算のためにテグシスのカスタムPCを導入した経緯と、その効果について詳しく伺った。

Q1.

まず先生の研究について教えてください

北本先生:私の研究室はバイオ工学専攻ですが、専門分野は応用有機合成化学分野です。有機合成を基盤として機能性材料を作るということが根底にあり、それがバイオに由来するものや、バイオにアプリケーションできるものを研究しています。

特に現在メインで取り組んでいるのは、ホウ素に着目した研究です。ホウ素を含む新しい機能性材料を作ることを目指しています。

ホウ素という元素は、ベンゼン環と結合すると発光する性質があります。ただし、水と反応しやすく分解してしまうという課題があり、従来は立体的にホウ素を保護して使用するのが一般的でした。しかし、そのような手法では材料設計の自由度が制限されてしまいます。

そこで私たちは、ホウ素を露出した状態でも安定に扱える化合物を開発しようと考えました。それが実現できれば、従来にない機能を持つ材料が作れるはずです。

具体的には、分解の障壁を大きくすることで、分解を起きづらくすることを考え、ヘテロ元素を利用してホウ素に対して一つではなく三つの結合をもたせることで、壊れにくい構造を実現しています。

これにより、新たな発光材料としてより高精細で、より高効率な有機ELディスプレイやの実現など、様々な応用が期待できます。

Q2.

その研究の中で、テグシスカスタムPCをどのように使用しているのでしょうか?

北本先生:新しい化合物を開発する際、闇雲に化合物を作っていては効率的な研究開発ができません。そこで、実際に合成する前に、計算化学による予測することが重要です。

私たちは主にGaussianという量子化学計算ソフトウェアを使用して、分子の構造最適化や安定性の確認、発光特性の予測などを行っています。

以前にご購入いただいたテグシス製PC

Q3.

テガラとの出会いや選んだ理由を教えてください

北本先生:助教として着任して、計算用のPCを探していた際、まず大学のスーパーコンピューターの使用を検討しました。しかし、特に学生にとっては敷居が高いという問題もあり、研究室独自で学生でも使いやすいWindows環境の計算機を導入することにしたのです。

その際、いくつかの企業を調査しましたが、他社では具体的な相談をすると、「個別のご要望にはお答えしかねます」といった対応が多く見受けられました。

しかし、テガラさんは、ウェブサイトに用途に応じた適切なマシンを選定できるページがあり、大変相談しやすい印象を受けました。

特に印象的だったのは、100万円以下の価格帯でも、CPUやメモリの構成について詳細にご相談に応じていただけたことです。「Gaussianでの計算であれば、基本的にCPUの性能が最も重要で、GPUの影響は限定的ですが、メモリは十分に搭載しないと計算速度が低下します」といった具体的なアドバイスをいただけました。

このような購入前からの丁寧なサポートが決め手となりました。単に製品を売るだけでなく、私たちの研究に必要なスペックを一緒に考えてくださる姿勢に信頼できると感じました。

テグシスのWEBサイトでは、お客様の条件に合わせてPC構成を提案した事例や、用途に合わせたPC構成検討のポイントをご紹介しています。

Q4.

今回、カスタムPCをアップデートしたとのことでしたが、その理由と実際にアップデートした感想を教えてください

北本先生: 研究が進むにつれて、計算したい内容の幅が広がってきました。現在では、バイオ用途や電池用途、さらには反応開発などへの展開を考えており、より重い計算が必要になってきたのです。

そこで、PCの追加を検討した際、他社を検討しましたが、やはりテガラさんにお願いしました。理由はいくつかあります。

まず、価格面での優位性です。重い計算をするためには、水冷のシステムや、電源、メモリなども必要になってきますが、他社で同じ価格でお願いすると、どこかのスペックが極端に低く,パフォーマンスに影響してしまうのではないかと感じるケースが多くありました。その点、テガラさんは全体的にバランスが良く、手が出しやすい価格でした。

次に、AMD Ryzenを扱っている点も魅力でした。Ryzenは初め不安もありましたが、自分でベンチマークを調べるのも簡便で、性能も優れていると感じています。

そして何より、1回目の購入で感じた信頼が大きかったです。

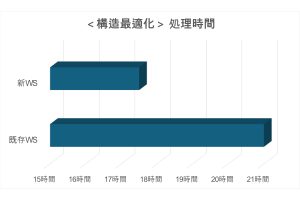

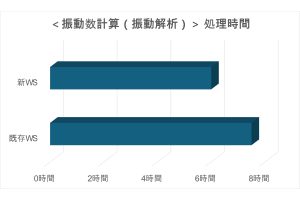

実際に、導入したPCでは計算速度が1.2〜1.3倍に向上しました。例えば22時間かかっていた計算が18時間で終わるようになり、ひとつの計算での効率化はもちろん、複数の計算を行ったときには、それが積み重なり大きな差となります。

新ワークステーションと既存ワークステーションによる計算処理時間の比較

また、台数を増やしたことで学生の待ち時間もなくなりました。待ち時間がなくなると、計算するハードルが下がり、学生も自分から「この計算やってみよう」という意欲を持ってくれるようになったと感じています。

やや以前のものよりもファンの音が気になるなどはありますが、マシンの寿命などにも関わるところなので、総合的に見て満足しています。

Q5.

信頼が重要だったという話がありましたが、テガラのサポートについてはどう感じていますか?

北本先生:先ほど、購入前のサポートの話をしましたが、アフターサポートも丁寧だと感じています。

メンテナンスについて、「5年ぐらい経ったら水冷自体が旧型になってくるので、交換やグリスの塗り替えをお願いできる」と教えていただいて。普段は埃を取るぐらいでいいというのも助かります。自分たちで触りたくない部分のサポートもしっかりしていて安心です。

また、常に計算をしていることもあり、電源への不安があったのですが、UPS(無停電電源装置)の導入相談にも応じていただきました。

テガラの担当の方は、すぐに答えられないことがあっても、「ちょっとお待ちください」って一言言ってくれるんです。適当なことを言わない。昨今みんな忙しい中で、一言「今確認してるので」って返してくれるだけですごく安心します。レスポンスは大事です。

新たに導入していただいたテグシス製PC

Q6.

先生の研究の今後の展望を教えてください

北本先生: 私たちが開発したシャープな発光スペクトルを持つ材料は、高精細ディスプレイや医療用途への応用が期待されています。従来はカットフィルターで不要な波長を除去していましたが、材料自体がシャープな発光を示せば、エネルギー効率の向上につながります。

現在は主に単一分子の設計で済んでいますが、今後はより複雑な計算が必要になってきます。例えば有機ELでは、私たちがメインとしている発光分子は全体の5%程度で、残り95%はホスト材料です。そのため、これらが混在した状態での影響を考慮する必要があります。

今後は、従来のDFT法だけでなく分子動力学計算などとの組み合わせや、そのなかでより効率的な計算の仕方などを考えることで、より高精度な材料設計が可能になっていくと思います。この部分は私たちの研究室だけでなく、研究分野全体で今後より深まっていく部分で、計算方法自体も新しくなってきます。内容によっては、今後もっと計算能力が必要になるかもしれません。

Q7.

このサービスをおすすめしたい方はどのような人でしょうか?

北本先生:研究室で柔軟に使える計算環境が欲しい方ですね。特に、台数を増やして効率を上げたい方にはぴったりです。

スーパーコンピューターを使用するためには、Linuxの利用や各種の設定が必要で、計算をはじめるまでにハードルを感じてしまうこともあり、それはもったいないと思っています。特に、学生の使いやすさなどを考えると、Windowsの環境が重要だと思っています。学生にとって直感的に動かせたりすることで、ハードルを感じずに使用してもらうことが可能で、結果として研究をスピーディに進める事が出来ます。

そして、計算化学は、今や論文に必須になってきています。実験化学的な結果に、計算による裏付けがあることで説得力が増し、そこから新たな研究が広がることもあります。ツールとして使いこなせるようになることで、研究の幅が大きく広がるはずです。

専門的な計算が必要だけれど、使いやすさも重視したい、そして予算内で最大限の性能を引き出したい、という方々にテガラさんのサービスは最適だと思います。

また、多様なシステムやソフトを使う人にもおすすめできると思います。知り合いが翻訳の仕事をしているのですが、翻訳専用のシステムやAdobe系のソフトも使うことが多いです。それなりにGPUもメモリも必要になってくるので、そういった方々にも良いと思います。

Q8.

学生や若手研究者へのアドバイスをお願いします

北本先生:物事を突き詰めることの楽しさを感じられるようにして欲しいと思います。

特に研究というのは、世の中に今までなかったものを自分が最初に見つけ、それを形にするプロセスです。知的好奇心が満たされる瞬間は、他では得られない充実感があります。

研究の過程では辛いことの方が多いかもしれません。しかし、学会で発表し、世界で誰もやっていないことについて自分が一番詳しいという立場でディスカッションできる経験や、それを論文という形にして世の中に出していくことは、そこからしか得られない充実感があり、研究の醍醐味です。それを是非経験して欲しいと思います。

ただし、研究を進めるには、仲間を集めて協力して進めることが不可欠であり、そのための信頼関係なども重要になってくることは忘れてはいけません。

特に博士課程は、0を1にする、イノベーションを起こす力を身につける期間だと考えています。それは、研究者になるためだけでなく、研究者になったあとにも活かせる力になると思うので、頑張って欲しいです。

北本 雄一 (Yuichi KIRAMOTO)

研究分野

有機合成化学、超分子化学、機能性有機ホウ素化合物、光機能性材料、光学分割

研究内容

- 身の回りの電子機器に使える新たな機能性材料をつくる

- 独自の合成手法を使ってホウ素を含む新たな有機分子をつくる

東北大学工学部に入学後、大学院に進学。2014年4月にバイオ工学専攻修了、博士(工学)。その後、同大学大井研究室、コニカミノルタ株式会社、千葉大学グローバルプロミネント研究基幹(矢貝研究室)で研究員を経て、2019年4月より東北大学大学院工学研究科の助教に採用、現在に至る。学生時代は分子の会合状態を制御することでキラルな化合物を高効率に分割する研究に従事。研究員時代は有機電子材料や、様々なかたちをもつ超分子ポリマーの合成などに関する研究に従事。現在は主に、機能性ホウ素化合物の設計・合成やその機能開発などに取り組んでいる。

※東北大学 大学院工学研究科・工学部 化学・バイオ系 教員紹介ページより

北本先生とのテグシスによる構成検討時のコミュニケーションは、以下のリンクをご覧ください。

|

■ 研究開発用フルカスタマイズPCのご相談・お問い合わせはこちら |

TEGSYS -テグシス- は、テガラ株式会社の提供する研究用・産業用PCの製作・販売サービスです。

特に計算、解析、シミュレーションなど科学技術用途向けのワークステーションを得意としており、日本全国の企業、大学の研究者様にご利用いただいています。

テグシスのサービス紹介・お問い合わせについてはこちら